リスク細分型自動車保険とは

リスク細分型自動車保険とは、車の使用目的や走行距離などの細分化したリスク要素を契約ごとに評価し、それに基づいて保険料を算出する自動車保険です。

リスクが低い人は保険料が安く、逆にリスクが高い人は保険料が高くなるように設定されています。

昔は、保険料が変わる要素といえば、運転者条件や等級、そして補償内容の違いくらいで、それらが同じであれば、どの保険会社で契約しても保険料は基本的に同じだったのです。そのため、年間2万km走る人も、3千キロしか走らない人も保険料が同じであるという不公平が生じていました。

しかし、1996年に保険自由化の流れが始まるとともに保険業法が改正され、細分化されたいくつものリスク要因により保険料が変動するリスク細分型自動車保険が生まれました。

それにより、以前よりも公平な保険料負担を契約者に求めることができるようになり、今ではどの保険会社もさまざまな特徴を打ち出して、リスク細分型自動車保険を販売しています。

認められるリスク細分の種類

リスク細分として採用できるのは、

保険業法施行規則第12条にて規定されている以下の9項目です。

- 年齢

- 性別

- 運転歴

- 営業用、自家用その他自動車の使用目的

- 年間走行距離その他自動車の使用状況

- 地域

- 自動車の種別

- 自動車の安全装置の有無

- 自動車の所有台数

1.年齢

運転者年齢条件や、記名被保険者(主に運転する人)の年齢によって、

保険料を変動させることができます。

18〜20代前半や高齢者は事故率が高いので保険料が高く、

30〜50代はリスクが低くなるので保険料が安くなります。

2.性別

過去のデータに基いて性別によって保険料を変えることもできます。

しかし、今のところこの項目を採用している保険会社はないようです。

性別による差別だという批判がされる可能性も考え、

採用を見送っている部分もあるのかもしれません。

3.運転歴

運転歴により保険料を変動させることも可能です。

免許の色によって損害率の違いが認められるため、

多くの保険会社でゴールド免許割引が採用されています。

4.営業用、自家用その他自動車の使用目的

「日常・レジャー用」「通勤通学用」「業務用」など、

使用目的によって保険料率を変えることができます。

5.年間走行距離その他自動車の使用状況

1年間の走行距離によって保険料を変動させることができます。

走行距離が長ければ長いほど、リスクは高まりますので保険料が高くなります。

保険会社によって、「今後1年間の予定走行距離」を対象とする方式と、

「過去1年間の走行距離」を対象とする方式があります。

関連記事:自動車保険で自己申告した走行距離をオーバーしてしまったら

6.地域

記名被保険者(主に運転する人)の住んでいる地域によって、保険料を変動させることができます。都道府県別の損害率のデータを根拠に、リスクに応じて保険料率を設定します。

7.自動車の種別

車の用途車種によって保険料率を分けることができます。

自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車では、

型式ごとに料率クラスが決められており、

同じ車名の車でも型式が違えば、保険料も異なる可能性があります。

その他の用途車種に関しては、用途車種ごとに料率が決められています。

例えば、自家用軽四輪貨物車であれば、すべての車種が同じ料率で計算されますので、

補償内容等の条件が同じであれば、同じ保険料になるのです。

8.自動車の安全装置の有無

エアバッグやABS、イモビライザー、自動ブレーキ等の安全装置がある車のほうが損害率(収入保険料に対する支払った保険金の割合)が低いため、安全装置のある車の保険料を割引することができます。

ただし、近年これらの安全装置が標準装備されるようになったことから、自動ブレーキの割引以外は廃止されています。

9.自動車の所有台数

所有台数が多ければ、1台あたりの使用頻度も少なくなり、リスクも低くなるだろうという考えから、所有台数によって割引できます。

代理店型の保険会社を中心に、同じ保険会社で複数台を契約する場合の割引を用意しているところがあります。

リスク区分の多さで保険料の安さが決まるわけではない

上に挙げた9項目は、あくまでもリスク細分項目として採用可能なものであり、各保険会社が全項目を採用しているわけではありません。

例えば、ソニー損保では、「年間走行距離」「使用目的」「年齢」「車種」「運転歴(免許証の色)」の5項目を採用。

アクサダイレクトでは、「使用目的」「運転歴(免許証の色)」「走行距離」「地域」「年齢」「車種」の6項目を採用しており、各社が採用しているリスク区分には違いがあるのです。

ただし、これらのリスク区分が保険料に与える影響には注意が必要です。各保険会社が設定する保険料率には差があるため、リスク区分の種類によって保険料の安さが一概に決まるわけではありません。

例えば、ゴールド免許だからといって割引率が同じとは限りませんし、運転者の年齢によって保険料にどれくらい差をつけるかも保険会社ごとに異なります。

リスク細分はあくまでも、同じ保険会社内でできるだけ公平な保険料設定を行うための仕組みです。そのため、各社の違いを理解し、適切に比較することが大切です。

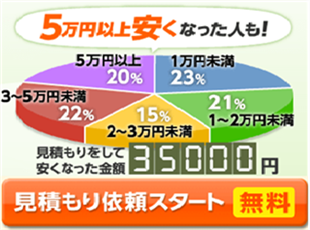

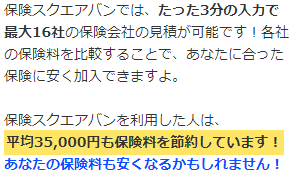

そのため、加入する保険会社を検討する際は、一括見積もりサイト「保険スクエアBang!」などを利用して、複数の会社の見積もりをしたうえで保険料を比較するようにしたほうが良いでしょう。

最終更新日:2024年12月17日